- ①γ-GTは肝機能を示す重要な指標

- ②アルコール摂取量が多くなるとγーGTが増える

- ③お酒を飲まない場合は脂肪肝、薬剤の影響、肝疾患、遺伝的要因などが高値の要因

- ④食事や運動を変えて肝臓を労わる

本記事では、γ-GTの正常値や異常値の意味、女性と男性での違い、如何にして数値を管理できるのかを詳しく解説します。また、数値が高い場合の原因や、低くなった場合に注意が必要な点についても触れ、健康的な肝臓を維持するための有益な情報を提供します。

γ-GT(γ-GTP)とは?基礎知識と正常値・異常値の目安

◎γ-GTの役割

γ-GTは、ガンマ・グルタミルトランスペプチダーゼの略で、肝臓や腎臓で作られる酵素です。

胆管細胞や肝細胞、胆汁内に存在し、肝機能評価に使われる指標となります。

体内のタンパク質を分解し、アミノ酸を生成します。その他、肝臓での解毒作用にも関与しています。以前はγーGPTと呼ばれていましたが、現在はγーGTで統一されています。

◎γ-GTの値は「どこまで大丈夫?」

γーGTの基準値は、検査機関や医療機関によって異なる場合があります。

日本臨床検査標準協議会(JCCLS)では、共用基準範囲を以下のとおりに設定しています。

| 男性 | 13〜64U/L |

| 女性 | 9〜32U/L |

厚生労働省の定めた、特定健診における保健指導および受診勧奨判定値は以下です。

| 正常値 | 50U/L以下 |

| 保健指導判定値 | 51U/L以上 ~ 100U/L以下 |

| 受診勧奨判定値 | 101U/L以上 |

[注1]:標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)

γーGTが異常値を示す際、なんらかの肝機能障害を疑います。検査値が500 U/Lを超える場合は入院して精密検査が必要です。

◎γ-GTが低いとどうなる?

基本的には、γーGTが低値の場合特に問題になることはありません。

ただし、タンパク質が不足している場合や妊娠中、アルコールを一滴も飲まない場合等に低値となることがあります。なお、男性より女性において、低値となりやすいことが知られています。これは、女性ホルモンがγーGTを下げる効果を持つためです。

γ-GTが高くなる原因とは?お酒以外にも注意が必要

◎アルコールが与える影響と休肝日の効果

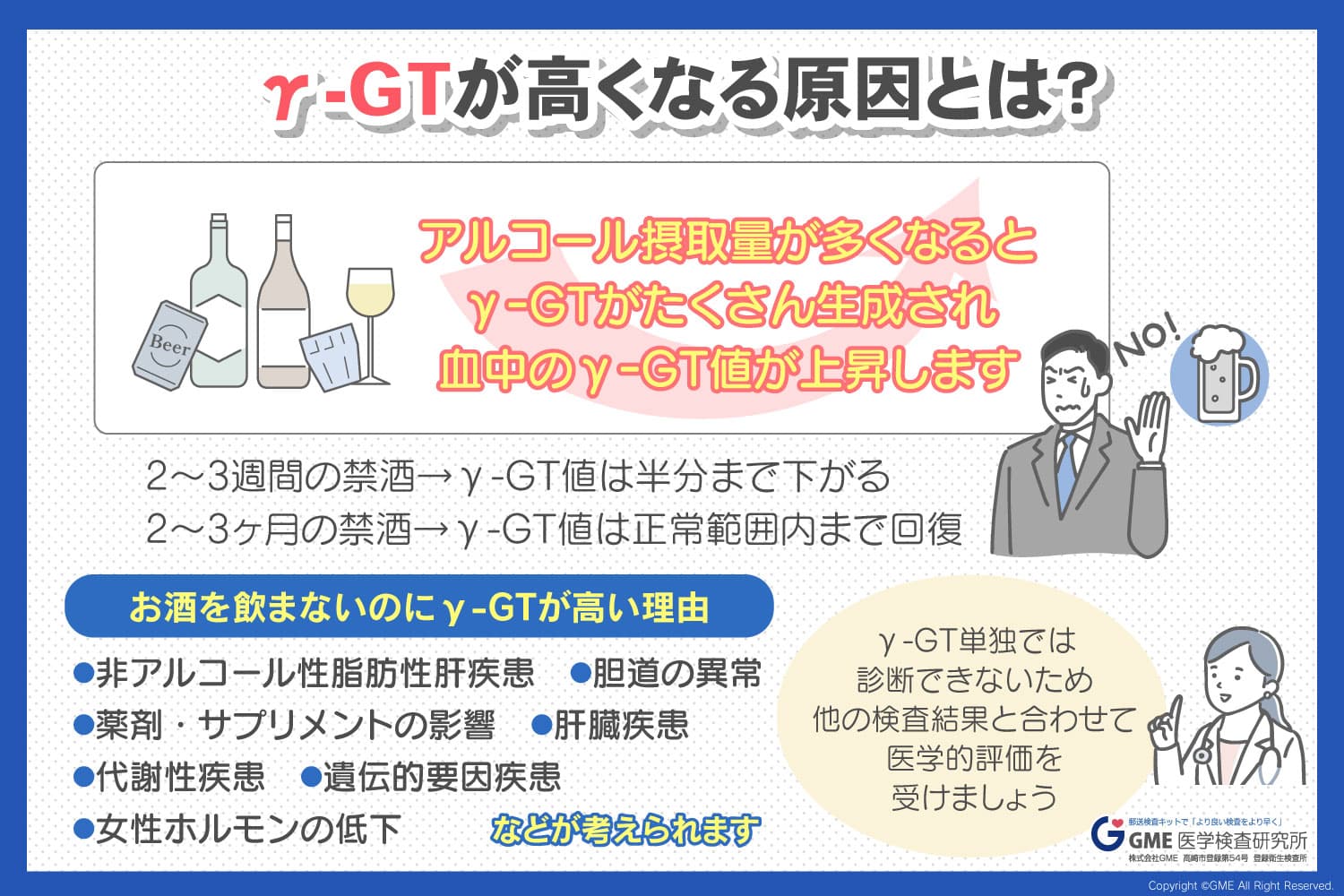

アルコール摂取量が多くなると、γーGTがたくさん生成され、血中のγーGT値が上昇します。

γ-GT値は、飲酒量が増えると増加しますが、飲酒をやめると比較的短期間で低下します。γ-GTの半減期は14〜26日程度といわれており、2〜3週間の禁酒で、血中のγ-GT値は半分まで下がることが多いとされています。

禁酒を2~3ヶ月続けると、正常範囲内まで回復する例が多いです。

◎お酒を飲まないのにγ-GTが高い理由

お酒を飲まないのにγ‑GTが高い場合は、脂肪肝、胆道系の異常、薬剤の影響、肝疾患、ホルモンの影響、遺伝的要因などが考えられます。γ‑GT単独では診断できないため、他の検査結果と合わせて医学的評価を受けることが重要です。

◎特定の病気や薬との関連性

非アルコール性脂肪性肝疾患

飲酒をしなくても、肥満、糖尿病、脂質異常症、高血圧といった生活習慣病などにより肝臓に中性脂肪が蓄積し、非アルコール性脂肪肝や、炎症を伴う非アルコール性脂肪肝炎が起こることがあります。

薬剤・サプリメントの影響

睡眠薬、抗てんかん薬、精神科薬、漢方、市販薬、サプリメントなどの服用により肝機能障害を引き起こし、γ‑GTが上昇することがあります。肝機能障害を引き起こしている場合には、ASTやALTも上昇します。

胆道の異常

胆汁の流れが阻害されると、血液中のγーGTが上昇します。胆道や胆管の腫瘍や胆石が原因となることがあります。

肝臓疾患

ウイルス性肝炎・肝硬変・肝臓がんなどの肝疾患によってγーGTが上昇します。

代謝性疾患

糖尿病や高コレステロール血症などはγーGT上昇を伴うことがあります。

女性ホルモンの低下

女性の場合、加齢によりエストロゲンが低下すると脂質代謝が悪化し、肝臓に負荷がかかってγ‑GTが上昇することがあります。

遺伝的要因

γ‑GTの血中濃度には、遺伝的要因が大きく関与しており、その割合は個人差がありますが、約20%〜70%程度に上るとする研究[注2]があります。

γ-GTを下げるには?日常生活でできる改善法

γ-GTを下げるための改善策として、以下が有効と考えられます。

禁酒/減酒

体重を減らす

有酸素運動

脂質・糖質制限、食物繊維・たんぱく質の摂取

医師の判断により必要に応じて投薬治療

◎食事で肝臓を労わるコツ

脂質を控える

揚げ物、マーガリンなどの飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、肉の脂身を避け、青魚に含まれるオメガ3脂肪酸、オリーブオイルなどの植物性不飽和脂肪酸を摂取しましょう。

糖質の摂り過ぎに注意する

脂肪肝の原因となる「果糖ブドウ糖液糖」や「異性化糖」の入った清涼飲料水やジュースなどの摂取や、米やパンなどの炭水化物の摂取量に気をつけましょう。

タンパク質を摂取する

肝臓の修復にはタンパク質が必要です。ダイエットなどでタンパク質摂取が少ない人も多いため、意識してタンパク質を摂取することが大事です。鶏肉や大豆、卵などがおすすめです。

食物繊維を摂取する

きのこ、海藻類などは食物繊維が豊富です。食物繊維は胆汁の排出に作用し、肝臓の負担を軽減します。

抗酸化成分を摂取する

ビタミンC、E、ポリフェノールなど抗酸化成分は肝臓の細胞を守ります。

アルコールを控える

酒量を減らし、週に2日は休肝日を設けることが推奨されています。

加工食品の取り過ぎに注意

カップ麺やインスタント食品、ハムやウインナーなどの加工食品には塩分や脂質が多く含まれているので取り過ぎには注意しましょう。

食べすぎ・早食いを避け、1日3食規則正しい食生活を意識する

朝食を抜くと身体が脂肪を溜め込もうとするため、脂肪肝を予防するためには三食きちんと摂取しましょう。

肝臓にやさしいとされる食品には以下のようなものがあります。

| しじみ | オルニチンで肝細胞の解毒をサポート |

| 緑黄色野菜 | βカロテン・ビタミンCなど抗酸化作用 |

| 大豆食品 | 脂肪代謝を助けるレシチン・イソフラボン |

| ごま | セサミンが肝臓の抗酸化酵素を活性化 |

◎運動が与える好影響と簡単な習慣

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれており、病気がかなり進行するまで自覚症状が現れにくい臓器です。そのため、肝機能の指標となる検査値が異常を示す頃には、すでに病状が進んでいることも少なくありません。

定期的な運動を習慣化することで、内臓脂肪の減少やインスリン抵抗性の改善が期待でき、脂肪肝の予防や改善につながります。

インスリン抵抗性は、非アルコール性脂肪性肝疾患にも深く関与しています。肝臓における脂質代謝異常や慢性炎症は、インスリンの作用不全と密接に関係しており、これを改善する手段として定期的な運動はきわめて有効です。

有酸素運動や筋トレを継続的に行うことで、骨格筋のGLUT4トランスポーター(グルコースを細胞内に取り組むためのタンパク質)が活性化され、インスリン非依存的な糖取り込みが促進されます。この現象は運動後も持続し、数時間から24時間程度にわたりインスリン抵抗性の改善が認められると報告されています。

推奨される運動量は、週3〜5回、1回あたり20分以上の中等度運動です。ただし、運動に不慣れな者や高齢者に対しては、まずは1日10分程度から開始し、段階的に負荷を高めていく方法が望ましいとされています。

体重減少が乏しい場合でも、肝内脂肪の減少や肝機能(ALT・γ‑GTなど)の改善がみられるケースが多いです。これは、運動が肝臓の代謝環境を直接改善していると考えられます。

したがって、「筋肉を動かすこと」自体が、インスリン抵抗性の改善薬であると位置づけることができ、特に脂肪肝や生活習慣病リスクを有する対象者に対しては、運動療法は積極的に推奨されます。

◎ヘパリーゼやサプリメントは効果的か?

γ‑GTの値を下げることを目的としたサプリメントはいくつかありますが、医学的根拠が明確に示されているものは限定的です。

科学的根拠があるものを以下に列記します。

| ウコン | 肝臓の抗炎症作用・抗酸化作用があり、γ‑GTの改善効果が報告された研究がある。ただし、高用量では肝障害リスクもあるため、肝機能が悪い人は医師と相談を。 |

| シリマリン(マリアアザミ抽出物) | 欧州では古くから肝臓保護作用で使われているハーブ成分。酵素の漏出を抑えるという臨床データあり。 |

| N-アセチルシステイン | 強力な抗酸化作用を持つアミノ酸誘導体。肝臓のデトックスサポートに使用され、γ‑GT含む肝酵素の抑制が期待される。 |

| ビタミンE・C、セレン、グルタチオン | 酸化ストレス軽減 → 肝細胞へのダメージ軽減 → γ‑GTP低下につながる可能性あり。とくに非アルコール性脂肪肝の人に有用とする研究が多数ある。 |

国内で市販されているヘパリーゼは、購入しやすく身近な商品ですが、γ-GTを直接下げるという効果の科学的根拠は乏しいです。ヘパリーゼは、栄養補給をすることで肝臓機能をサポートし、二日酔いを軽減(個人差あり)することができる製品です。

サプリメント類だけでγ-GTを下げる効果は限定的です。これらを必要に応じて上手に使用し、肝臓を労わりながら、生活改善も平行して行うことが大事です。

γ-GTの検査結果をどう見る?他の肝機能指標との違い

◎AST・ALTとの違いと併せて見るべき数値

肝機能を評価する血液検査項目には、γーGT以外にAST、ALTなどがあります。

どちらも細胞が壊れたときに血中に漏出する酵素ですが、ASTは肝臓以外にも心臓や骨格筋などの筋肉にも存在しますが、ALTは肝臓メインで存在します。よって、これらの数値が異常値となった場合、どの臓器が傷ついているのかを、おおまかに知ることが可能です。

その他、肝機能を評価する項目として、ALP(アルカリフォスファターゼ)、LDH(乳酸脱水素酵素)、ビリルビン(T-Bil, D-Bil)、コリンエステラーゼ、アルブミン、PT(プロトロンビン時間)などがあります。

γーGTは、主に胆道系やアルコール性の肝障害に敏感に反応する酵素です。同じく胆道系の障害に反応するALPと一緒に数値が上昇している場合は、胆石や胆道炎など、胆汁のうっ滞が起きていることが予測できます。

◎γ-GTだけが高い場合の判断ポイント

ほかの検査数値にさほど変化がないのに、γーGTだけが高い場合、考えられるのはアルコールの影響、脂肪肝初期、薬剤性肝障害などです。なぜほかの検査値が上昇せず、γーGTだけが高くなるのか?これにはいくつか理由があります。

主な理由としては、γーGTは、肝細胞自体の壊死よりも、肝臓へのアルコールや薬、脂肪の影響による胆汁うっ滞や解毒系への負荷に敏感に反応する性質を持つためです。そのため、肝細胞破壊を反映するAST・ALTに比べて先に上昇しやすいのが特徴です。

また、慢性的な肝障害により、肝臓の線維化が進行している場合、壊れる肝細胞が少なく、AST、ALTが上昇しないこともあります。

検査でγーGTだけが高かった場合も、検査のタイミングにより数値が変わる可能性があるため、その他の臨床症状などと合わせて総合的、継続的に観察することが大事です。

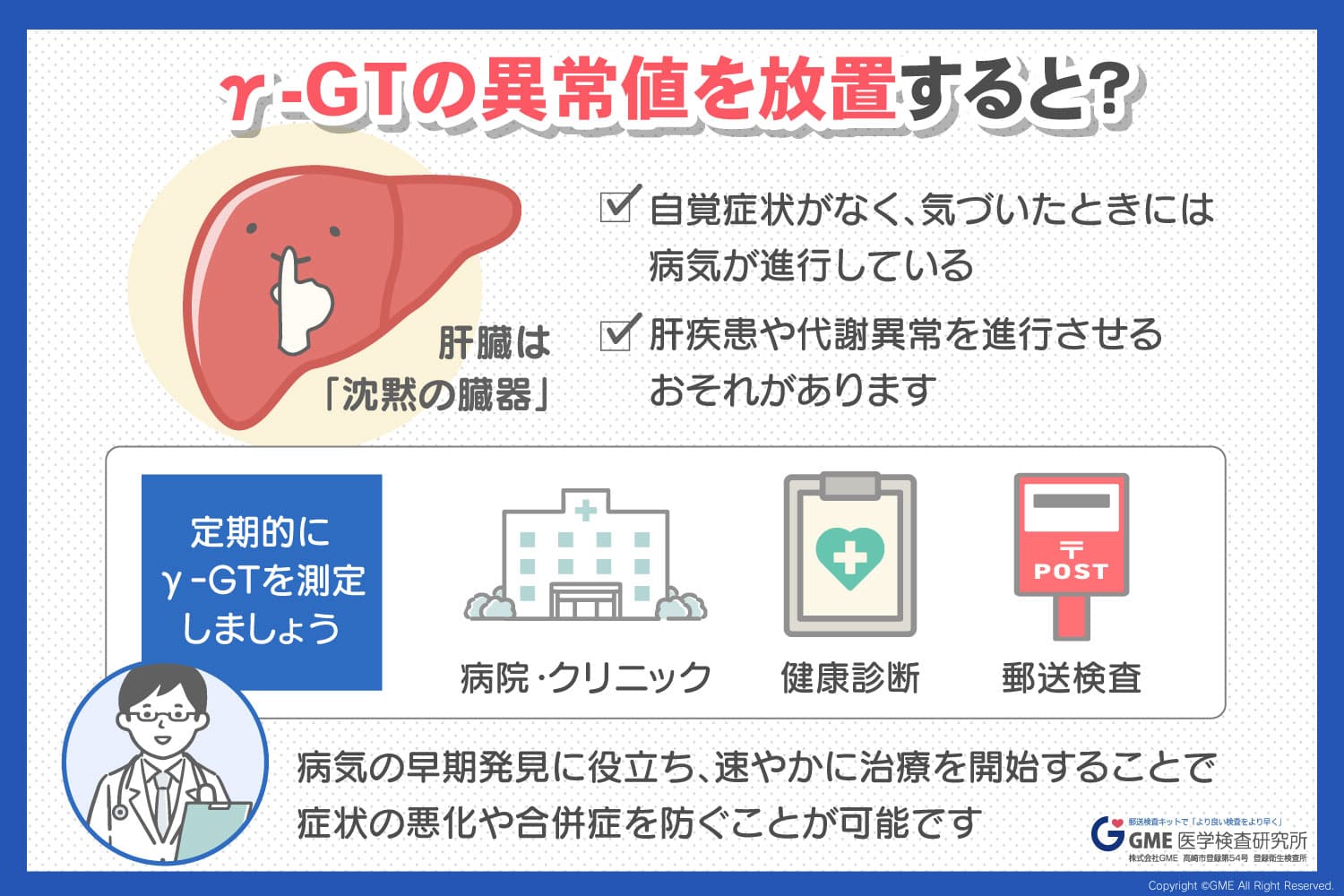

γ-GTの異常値を放置すると?健康リスクと対処法

◎放置で起こりうる健康リスク

γーGTの軽度上昇(100 U/L前後)であれば、即座に健康上の問題が起きることはあまり考えられませんが、放置すると肝疾患や代謝異常を進行させるおそれがあります。

200〜300 U/L以上ではなんらかの疾患の可能性が高まるため、可及的速やかに精密検査や医師の診察を受けることが望ましいです。

基準範囲内で高めのγーGT値でも、若年層(特に30歳未満)では全死亡率が高まるとの研究もあります。[注3]

◎早期発見で防げる肝障害

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、なにか病気があっても自覚症状がなく、気づいたときには病気が進行していることがあります。そのために前述した生活習慣改善対策を実行しつつ、普段から自分のγーGT値を知ることは、病気の早期発見に役立ちます。

γーGTの数値を知るためには以下のような方法があります。

1.病院・クリニック

病気が疑われる症状がある場合は病院・クリニックを受診しましょう。症状によって受診科は変わります。まずは内科が妥当でしょう。

2.健康診断

現在とくに自覚症状がない場合は、年に一度か二度ある定期健康診断を受けましょう。会社勤めの方は会社の健康診断を、そうではない方は自治体の健康診断になります。

γーGTは一般検診・特定健診の必須検査項目となっています。

3.郵送検査

自宅にいながら検査キットを購入して調べることができます。自分の都合の良いタイミングで実施でき、誰かと対面することなく検査完了できます。

自覚症状のない人の場合は、1を除く方法での定期検査が選択できます。定期的にγーGTを測定することは、病気予防の意識を高めるだけでなく、病気の早期発見に役立ち、速やかに治療を開始することで症状の悪化や合併症を防ぐことが可能となります。

異常値が見つかった際は速やかに医療機関を受診しましょう。

γ-GTを味方につけて健康管理を

γ-GTは日々の生活習慣の影響が出やすい指標です。

小さな習慣の積み重ねが数値改善につながります。検査結果に不安を感じたら、早めに医師に相談し、肝臓をいたわる生活を始めてみましょう。

GMEでは自宅にいながら簡単に肝機能の検査を受けることができます。

自宅でカンタン!肝機能チェックできる郵送検査キットはこちら

肝機能+尿酸チェッカー

この検査キットでは、肝機能(AST、ALT、GGT(γ-GT)、尿酸)の値が測定できます。

自宅でカンタン!まるごと健診チェッカーはこちら

病院や健診センターで受ける健康診断と同等の内容の血液・尿検査が受けられる充実の郵送検査キット

まるごと健診チェッカー

この検査キットでは、肝機能(AST、ALT、GGT(γ-GT)、尿酸)のほかにも、脂質、栄養状態、貧血、腎機能などの値が測定できます。

お電話やWEBでご注文が可能で、当日15時までの受付で即日発送、一部地域を除いて翌日配送されます。検査キットが届いたら、お好きなタイミングで検体を採取し返信用封筒に入れてポストに投函するだけです。365日検査を行っているため、検体到着後、2〜4日後に結果を確認していただけます。

検査結果はインターネット・お電話での確認が可能です。病院に行く時間がとれない方や、病院での診察に抵抗があるといった場合には、郵送検査がおすすめです。

なお、肝炎検査を一度も受けたことがない人は、肝炎ウイルスの検査(B型肝炎・C型肝炎)を受けておくことも有用でしょう。

GMEでは肝炎ウイルスの郵送検査キットも販売しています。

血液肝炎2種検査|GME医学検査研究所

γ-GTが高値の場合なんらかの肝機能障害を疑います

禁酒/減酒・有酸素運動や食事改善などをして数値が下がるように心がけましょう

病院へ行くのが難しい人には自宅でできる郵送検査もおすすめです