梅毒とは?

症状や検査方法、予防、治療法について

症状や検査方法、予防、治療法について

梅毒とは

image:Wikipedia

梅毒は、梅毒トレポネーマ(Treponema pallidum)という病原体が、皮膚や粘膜の小さな傷から体内に侵入することで感染し、 やがて全身に広がり、さまざまな障害を引き起こす慢性特異性炎症性疾患です。

image:Wikipedia

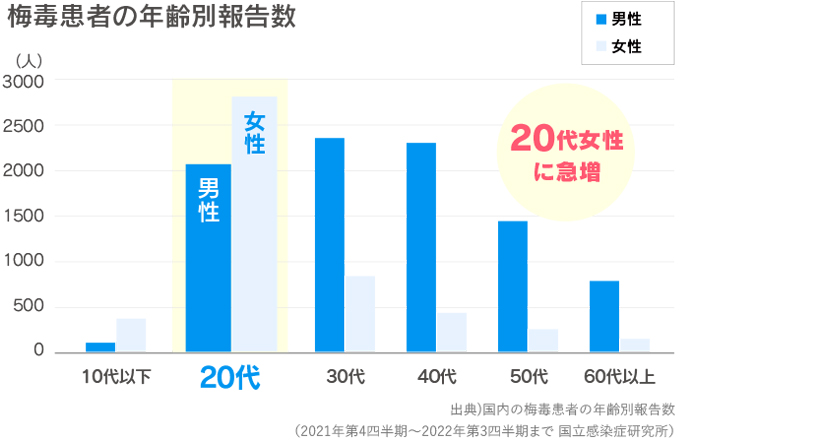

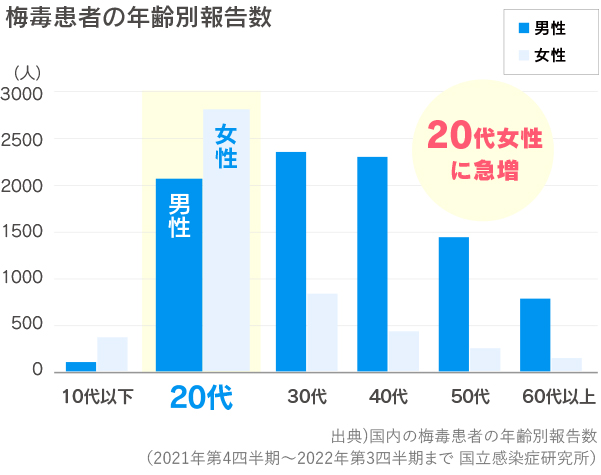

感染者数は男性のほうが多いですが、男性は年代差があまりないのに対して、女性は20代の感染者が目立って多くなっています。

梅毒に感染した母親から、妊娠中に胎児に感染する先天梅毒の報告数は、例年20人前後で推移していましたが、2023年は37人(2024年1月時点)と急増しています。梅毒患者の増加とともに、先天梅毒の患者数も増加しています。

梅毒に感染した母親から、妊娠中に胎児に感染する先天梅毒の報告数は、例年20人前後で推移していましたが、2023年は37人(2024年1月時点)と急増しています。梅毒患者の増加とともに、先天梅毒の患者数も増加しています。

感染経路

梅毒トレポネーマは、感染経路が限られているため、感染を予防することができます。

HIVと同様に主に血液・精液・膣分泌液を介して感染するので、日常生活において性行為以外で梅毒に感染する確率は低いとされています。

しかし、梅毒の病変部(性器の粘膜に形成される硬性下疳や、全身の皮膚にあらわれる発疹)は感染力が高く、患部から分泌される分泌液等には数多くの梅毒トレポネーマが検出されます。

HIVと同様に主に血液・精液・膣分泌液を介して感染するので、日常生活において性行為以外で梅毒に感染する確率は低いとされています。

しかし、梅毒の病変部(性器の粘膜に形成される硬性下疳や、全身の皮膚にあらわれる発疹)は感染力が高く、患部から分泌される分泌液等には数多くの梅毒トレポネーマが検出されます。

主な感染経路

性的接触

性交渉・オーラルセックス・アナルセックス・性器具の共用

口に梅毒の病変部がある場合は、唾液にも注意

性交渉・オーラルセックス・アナルセックス・性器具の共用

口に梅毒の病変部がある場合は、唾液にも注意

血液感染

梅毒感染者からの輸血、臓器の提供、注射針の共用

梅毒感染者からの輸血、臓器の提供、注射針の共用

母子感染・先天梅毒(※1)

梅毒に感染している母親からの感染:子宮内での感染(経胎盤感染)

(※1)先天梅毒 ・・・

梅毒に感染した母親から胎盤を経由して胎児に感染し、胎児が妊娠早期に感染すると死産または早産になります。

出産できた場合は生後、数週してからあるいは学童期、思春期になってから、内臓、歯、皮膚、中枢神経などにさまざまな病変をきたします。

梅毒に感染している母親からの感染:子宮内での感染(経胎盤感染)

(※1)先天梅毒 ・・・

梅毒に感染した母親から胎盤を経由して胎児に感染し、胎児が妊娠早期に感染すると死産または早産になります。

出産できた場合は生後、数週してからあるいは学童期、思春期になってから、内臓、歯、皮膚、中枢神経などにさまざまな病変をきたします。

症状と潜伏期間

| 経過期間 | 症状 | |

|---|---|---|

| 第1期 |

経過期間

3週~3ヶ月

|

症状

梅毒トレポネーマの感染部位(陰部、口唇部、口腔内)に大豆くらいの大きさの硬いしこりができ、まもなく表面が崩れて潰瘍になる(硬性下疳)。 しこりや潰瘍に痛みはない。 また、太ももの付け根のリンパ節が無痛性に腫れてくる。 放置していると2~3週間で、症状は消えるが、これは自然に治ったのではなく、第2期への潜伏期間である。 病原菌(梅毒)は、全身に広がりはじめる。 |

| 第2期 |

経過期間

3ヶ月~3年

|

症状

全身や手のひら、足の裏に赤いぶつぶつ(丘疹性梅毒疹・梅毒性乾癬)ができ、肛門や外陰部に腫瘤ができる(扁平コンジローマ)。 さらに、口腔内の潰瘍、発赤、腫脹(梅毒性アンギーナ)や脱毛が見られる。

その後、自然に症状が消えて、無症状になるが、再発を繰り返しながら、第3期、第4期に移行していく。 |

| 第3期 |

経過期間

3年~10年

|

症状

皮膚や筋肉、骨などにゴムのようなこぶ(ゴム腫)が発生し、また、皮膚にしこりができた後に潰瘍となる結節性梅毒疹が生じる。

※ 第3期梅毒は、現在ではほとんどみられない。 |

| 第4期 |

経過期間

10年以上

|

症状

心臓、血管、神経、骨などに病変が広がり障害が現れて、最後は死に至る。

※ 第4期梅毒も、現在ではほとんどみられない。 |

※現在では抗生物質による治療ができるため、第3期、第4期まで症状が進む事はほとんどありません。

検査について

◎検査を受けられる機関

梅毒検査は、全国の保健所などでも受けることはできますが、時間や曜日が決まっていたり、

予約が必要な場合があります。詳しくはこちらのサイトをご参照ください。 HIV検査相談マップ

◎検査法と検査を受けるタイミング

梅毒に感染すると、由来の異なる2種類の抗体が産生されます。

① 脂質抗原に対する抗体 (抗カルジオライピン抗体)

② 梅毒トレポネーマの成分に対する抗体(抗トレポネーマ抗体)

⇒ 梅毒検査はこの2種類の抗体の有無を調べています。

② 梅毒トレポネーマの成分に対する抗体(抗トレポネーマ抗体)

⇒ 梅毒検査はこの2種類の抗体の有無を調べています。

| 検出抗体 | 検査法 | 検査を受ける タイミング |

検査原理 | |

|---|---|---|---|---|

| 脂質抗原に対する抗体 | STS法 | RPR法 | 感染後2~4週間後 |

脂質抗原を炭素粒子に吸着させた抗原粒子を用いて患者の血液中の脂質抗原に対する抗体を検出する。 |

| ★脂質抗原に対する抗体は、治療後、徐々に陰性化する。 | ||||

| 梅毒トレポネーマの成分に対する抗体 | TP抗原法 | TP・PA法 (ゼラチン粒子凝集反応) |

感染後4~6週間後 | ゼラチン粒子に梅毒の菌体成分(TP抗原)を吸着させた感作粒子を用いて患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を検出する。 |

| TPHA法 (赤血球凝集反応) |

感染後4~6週間後 | 梅毒の菌体成分(TP抗原)を吸着させたニワトリ赤血球を用いて患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を検出する。 | ||

| FTA-ABS法 (間接蛍光抗体法) |

感染後3~4週間後 | 梅毒菌体(TP抗原)を固定したガラス板上に、患者の血液(血清)を反応させた後、蛍光物質をつけたヒトの抗体に対する抗体を反応させて蛍光顕微鏡で観察する。 | ||

| TPLA法 (ラテックス凝集法) |

感染後4~6週間後 | 人工担体であるラテックス粒子を用い、ラテックス比濁法を利用した原理によって患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を測定する。 | ||

| ECLIA法 (電気化学発光免疫測定法) |

感染後4~6週間後 | 人工的に複製したTP抗原を用いて抗原抗体反応を起こさせ、TP抗原に標識してある金属が酸化・還元反応によって発行する原理を利用し、患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を測定する。 | ||

| ★トレポネーマの成分に対する抗体は、治療後も生涯陰性化しない。 | ||||

検出抗体

脂質抗原に対する抗体

検査法

STS法

RPR法

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後2~4週間後

検査原理

脂質抗原を炭素粒子に吸着させた抗原粒子を用いて患者の血液中の脂質抗原に対する抗体を検出する。

★脂質抗原に対する抗体は、治療後、徐々に陰性化する。

検出抗体

梅毒トレポネーマの成分に対する抗体

検査法

TP抗原法

TP・PA法(ゼラチン粒子凝集反応)

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後4~6週間後

検査原理

ゼラチン粒子に梅毒の菌体成分(TP抗原)を吸着させた感作粒子を用いて患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を検出する。

検査法

TP抗原法

TPHA法(赤血球凝集反応)

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後4~6週間後

検査原理

梅毒の菌体成分(TP抗原)を吸着させたニワトリ赤血球を用いて患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を検出する。

検査法

TP抗原法

FTA-ABS法(間接蛍光抗体法)

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後3~4週間後

検査原理

梅毒菌体(TP抗原)を固定したガラス板上に、患者の血液(血清)を反応させた後、蛍光物質をつけたヒトの抗体に対する抗体を反応させて蛍光顕微鏡で観察する。

検査法

TP抗原法

TPLA法(ラテックス凝集法)

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後4~6週間後

検査原理

人工担体であるラテックス粒子を用い、ラテックス比濁法を利用した原理によって患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を測定する。

検査法

TP抗原法

ECLIA法(電気化学発光免疫測定法)

検査を受ける

タイミング

タイミング

感染後4~6週間後

検査原理

人工的に複製したTP抗原を用いて抗原抗体反応を起こさせ、TP抗原に標識してある金属が酸化・還元反応によって発行する原理を利用し、患者の血液中の梅毒トレポネーマに対する抗体を測定する。

★トレポネーマの成分に対する抗体は、治療後も生涯陰性化しない。

※GMEでは、ECLIA法(電気化学発光免疫測定法)で検査をしています。

◎梅毒血清反応の組み合わせと設定

| STS法 | TP抗原法 | 判定 解釈 |

|---|---|---|

| (-) | (-) | 梅毒感染はない。梅毒感染のごく初期の可能性もあり、感染の疑いがあるときは期間をあけて再び検査を行う。 |

| (+) | (-) | 梅毒感染の初期(期間をあけて再びTP抗原法の検査を実施して、陽性反応を確認する)。または、生物学的偽陽性(BFP)の可能性がある。 |

| (+) | (+) | 梅毒感染(梅毒未治療)。または梅毒治療中や治療後まもない抗体保有者。 |

| (-) | (+) | 梅毒治療後の抗体保有者。 または、TP抗原法での偽陽性反応の可能性がある。 |

生物学的偽陽性(BFP)とは

梅毒に感染していないのにもかかわらず、関節リウマチや全身性エリテマトーデス、肝疾患などが原因で、STS法(RPR検査)が 陽性となる場合があり、生物学的偽陽性と呼ばれています。

そのため、適切な時期に、TP抗原法で梅毒トレポネーマの成分に対する抗体の有無を調べる必要があります。

そのため、適切な時期に、TP抗原法で梅毒トレポネーマの成分に対する抗体の有無を調べる必要があります。

予防

性的感染からの予防

性交渉の際はコンドームを正しく使用する。

他人の血液に触れない

具体的には、以下のようなことに気をつけましょう。

・他人の血液に直接触れないようにする。

・注射器、歯ブラシ、カミソリなどの共用はしない。

母子感染からの予防

最近では妊娠初期に全ての妊婦に対して、梅毒血清反応の検査が行われるようになったため、梅毒の母子感染はほとんど見られなくなりました。

妊婦検診によって感染がわかった際には、投薬による治療が必要になります。

妊婦検診によって感染がわかった際には、投薬による治療が必要になります。

治療法

梅毒トレポネーマは抗生物質が有効であるため、梅毒に感染してから1年未満で治療を行えば、1~2ヶ月ぐらいの抗生剤の服用で治癒します。

しかし、治療が遅れるほど治療に時間を要するようになります。

梅毒の感染を早く発見して、適切な治療を行うことが大切です。

しかし、治療が遅れるほど治療に時間を要するようになります。

梅毒の感染を早く発見して、適切な治療を行うことが大切です。

● 経口合成ペニシリン剤服用(アモキシシリン・アンピシリン)

服用期間 :

第1期梅毒 ・・・ 2~4週間

第2期梅毒 ・・・ 4~8週間

第3期梅毒以降 ・・・ 8~12週間

第2期梅毒 ・・・ 4~8週間

第3期梅毒以降 ・・・ 8~12週間

● ベンジルペニシリンカリウムの点滴静注

(神経梅毒・先天梅毒の場合)

治療期間:点滴静注では、10~14日

● ベンジルペニシリンベンザチン水和物(ステルイズ)の筋注

(早期梅毒)

治療期間:単回投与

治療開始後、数時間で39度前後の発熱、全身倦怠感、悪寒、筋肉痛、発疹の増悪がみられることがありますが、これは薬の副作用ではなく、病原体(梅毒トレポネーマ)が破壊されているために起こる症状です。

治癒判定には、臨床症状の持続や再発がないことと、抗カルジオライピン抗体の測定を定期的に行い、定量値が自動化法ではおおむね1/2に、2倍系列希釈法では1/4に低下していることを確認する。

梅毒についてのQ&A

- 不安な行為があってからすぐに梅毒検査をしても大丈夫ですか。

-

梅毒に感染すると、“脂質抗原に対する抗体”と”梅毒菌体成分に対する抗体”の2種類の抗体ができ、梅毒検査では、この2種類の抗体を検出します。

感染すると、およそ2~4週後に、RPR法などで検査される“脂質抗原に対する抗体”が陽性(+)化し、ついで、4週後ぐらいから、TPHA(TPPA)法で、検出できる“梅毒菌体成分に対する抗体”が陽性(+)化します。

したがって、感染してから4週間以上経過しないと、検査をしても正しい検査結果が得られません。

当所はECLIA法(電気化学発光免疫測定法)=第4世代検査=を行っております。 - 治療後もずっと検査で陽性反応が続くといいますが、本当ですか。

-

梅毒の検査では、梅毒に感染した際に体内に作られる2種類の抗体を検出することによって、感染の有無が判定されます。

2種類の抗体のうちの1つは、“脂質抗原に対する抗体”であり、もう一つは”梅毒菌体成分に対する抗体”です。

この2種類の抗体は、梅毒に感染するとまず、早い時期に“脂質抗原に対する抗体”が陽性(+)化し、しばらくして”梅毒菌体成分に対する抗体”が陽性(+)化します。

治療を行い治癒すると、早い時期に“脂質抗原に対する抗体”が、陰性化し、もう一つの“梅毒菌体成分に対する抗体”は長い時間をかけて、徐々に低下していきます。

この“梅毒菌体成分に対する抗体”は、数十年単位で体内に残り続けることが分かっており、“梅毒菌体成分に対する抗体”を検出するTPHA法や、TPPA法は、治癒後長い間陽性反応が続くこととなります。

- オーラルセックスで、梅毒は感染はしますか。

-

梅毒は、オーラルセックスでも、感染する可能性があります。

性器の梅毒病変から口腔内の粘膜の微細な傷に、梅毒が進入する可能性も否定できませんし、口腔内の梅毒病変部から、性器の粘膜の微細な傷に梅毒が侵入し、性器に病変を作る可能性もあります。

また、口から口への感染もあります。 - 梅毒は、自然治癒しますか。

-

梅毒は自然治癒しません。

梅毒感染後、放置していると、一度現れた症状が、消失してしまうことがありますが、これらは自然治癒したわけではなく、梅毒はずっと体内に存在し続け、内臓やさまざまな組織を傷害していきます。

治療しなければ、最終的に死に至ります。 - 母子感染率を軽減させる方法とはどのようなものですか。

-

母子感染を防ぐには、まず自分が感染しているのかを調べる必要があります。

妊娠していることが分かったら早めに産婦人科を受診して梅毒の検査を受けるようにしましょう。

梅毒に感染していても、妊娠初期の段階できちんと治療を受ければ母子感染を防ぐことができます。

治療にはペニシリン系の抗生剤を服用します。

治療薬が胎児へ影響を及ぼすことはありませんので、安心してお薬を服用していただけます。