大腸がんとは?

症状や検査方法、予防、治療法について

症状や検査方法、予防、治療法について

大腸がんとは

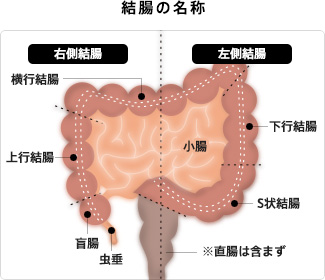

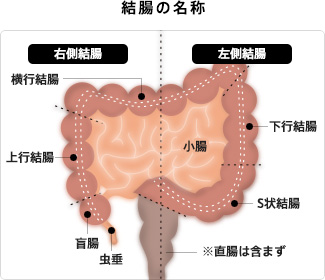

大腸がんとは、水分の吸収をつかさどる長さ約2mの大腸にできるがんのことです。

日本人では約70%がS状結腸と直腸に発生することが知られています。

大腸がんは、他の臓器にできるがんと比べ、進行はゆっくりです。早期にがんを発見できれば、完治する可能性も高いと言われています。

大腸がんの発生経路は、2通りあると考えられています。

1つは、大腸がんの発生経路の主流と考えられている、良性のポリープ(腺腫)が、がん化するという経路です。

もう1つは、ポリープの段階を経ないで正常の粘膜から直接がんが発生するという経路があります。

日本人では約70%がS状結腸と直腸に発生することが知られています。

大腸がんは、他の臓器にできるがんと比べ、進行はゆっくりです。早期にがんを発見できれば、完治する可能性も高いと言われています。

大腸がんの発生経路は、2通りあると考えられています。

1つは、大腸がんの発生経路の主流と考えられている、良性のポリープ(腺腫)が、がん化するという経路です。

もう1つは、ポリープの段階を経ないで正常の粘膜から直接がんが発生するという経路があります。

大腸がんの原因

日本における、食生活の欧米化は、大腸がんの発生に深く関連していると考えられています。

食生活

赤肉(牛・豚・羊の肉)、加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージ)の過剰摂取

赤肉(牛・豚・羊の肉)、加工肉(ベーコン、ハム、ソーセージ)の過剰摂取

身体的特徴

- 親や兄弟など直系の親族に大腸がんを患った人がいる

- 肥満

- 大腸にポリープ(良性の腫瘍)ができ易い人(食事環境や遺伝的要因)

運動不足

身体活動が活発でないと、腸管の動きが悪くなり便の通過時間が長くなるため、発がん性物質に長時間さらされることになります。そのため、大腸がんになるリスクが高くなるといわれています。

喫煙

長期の喫煙は大腸がんの危険性を高めるという研究報告があります。

飲食

過度の飲酒で大腸がんの危険性が高くなるという研究報告があります。

大腸がんの症状

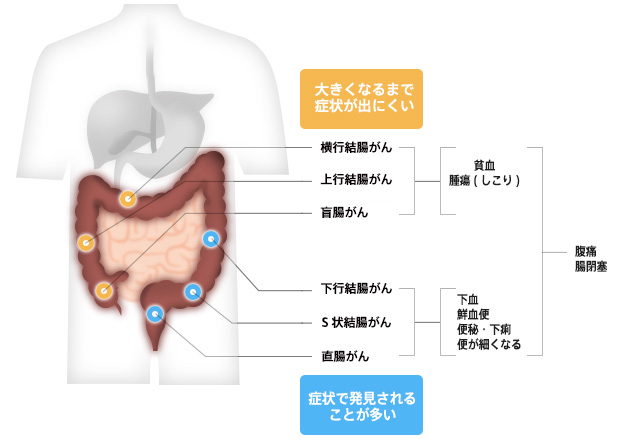

大腸がんの症状は、大腸の「どこにどの程度」のがんができるかによって異なります。S状結腸に発生したがんに起きやすい症状が、血便、残便感、腹痛、便秘と下痢の繰り返しなどがあり、肛門から離れた部位にできるがんは血便などの症状は少なく貧血症状があらわれます。

検査について

◎検査方法の種類と方法

一次検査(便潜血検査)や、症状などで大腸がんが疑われる場合、直腸指診や注腸造影検査、大腸内視鏡検査を行い、大腸がんの有無を調べます。

●がん検診などで用いられる、大腸がん検査

便潜血検査

便に血が混ざっていないかどうかを調べる検査です。検査の精度を上げるため、連続して2日間便を採取して検査をします。早期発見に有効で、被検者の負担も少ないです。

ただし、便潜血検査は、痔などの症状でも陽性と出るので、必ずしも「便潜血検査で陽性=大腸がん」ではありません。

便潜血検査で陽性となった人は、下記の精密検査を受診しましょう。

ただし、便潜血検査は、痔などの症状でも陽性と出るので、必ずしも「便潜血検査で陽性=大腸がん」ではありません。

便潜血検査で陽性となった人は、下記の精密検査を受診しましょう。

●大腸がんを疑われた場合に行う検査

直腸指診

指を肛門から直腸内に入れて、しこりや異常の有無を指の感触で調べます。

肛門に近い、直腸に発生したがんやポリープなどがわかります。

肛門に近い、直腸に発生したがんやポリープなどがわかります。

注腸造影検査

検査の前日に検査食を食べて腸内をきれいにしてから、肛門からバリウムと空気を注入し、X線写真を撮ります。大腸の形の変化から病変を見つけ、がんの正確な位置や大きさ、腸の狭さの程度などを調べることができます。

大腸内視鏡検査

腸内をきれいにしてから、内視鏡を肛門から挿入して、直腸から盲腸までの全大腸を詳細に調べます。ポリープなどの異常が見られた場合は、一部組織を採取して、悪性か良性かを鑑別したり、内視鏡で根治可能な早期がんと手術が必要な病変との判別を行います。

その他

その他、以下の検査を行うこともあります。

CT、MRI 検査・超音波(エコー)検査・腫瘍マーカー・PET など

大腸がんを予防するには

食生活

高脂肪、高たんぱくなものの多量摂取を避け、野菜・果物や高繊維食を多く摂取するよう心がける。また、発がん物質が作られるのを阻止したり解毒する働きを持つビタミン CやEを上手に摂ることも予防に役立ちます。

運動

定期的に身体を動かし、運動不足を防ぐことも大腸がんの予防の一つです。

定期検診

早期発見は、治癒率が非常に高いことから、自治体などで行う、大腸がんスクリーニング検査などを活用して、予防効果を高めることも有効です。

大腸がんの治療

大腸の中で、どこに「がん」ができたかによって、治療法が異なります。

● 内視鏡治療

内視鏡治療とは、内視鏡を使って大腸の内側から、がんを切除する方法です。

大腸の粘膜には知覚神経がありませんので、通常は痛みを感じることはありません。

大腸の粘膜には知覚神経がありませんので、通常は痛みを感じることはありません。

● 手術(外科治療)

がんのある腸管とリンパ節を切除します。がんが周囲の臓器に広がっている場合には、それらの臓器も一緒に切除します。がんの位置に応じて切除範囲、さらに合併症や危険性も異なってきます。

● 放射線治療

高エネルギーのX線を体の外から照射することで、がんを小さくする効果があります。

●化学治療

根治目的の手術が困難な場合や、手術後の再発を予防する目的などで行われます。

大腸がんについてのQ&A

- 大腸がんに自覚症状はありますか。

-

大腸がんの症状はがんができた部位やその程度によって異なります。

S状結腸や直腸に発生すると、一般的に便に血が混ざる、便が細くなる、残便感がある、腹痛、下痢と便秘を交互に繰り返すなど、排便に関する症状が出ます。

上行結腸や横行結腸がんなどでは血便の自覚症状はあまりなく、貧血症状などが現れます。

早期の大腸がんの場合、ほとんど自覚症状がなく無症状といわれています。 - 何歳になったら、大腸がん検診を受ければいいですか。

-

国の指針では、40才になったら大腸がん検診を受けるように勧めています。

しかし、血便や便通異常など、気になる症状がある方は40歳未満でも積極的に検診を受けることが大切です。

検査サービスについてご不明な点がございましたらお問い合わせください

フリーダイヤル

0120-219-912

携帯電話からはこちら

受付時間10:00~19:00365日対応